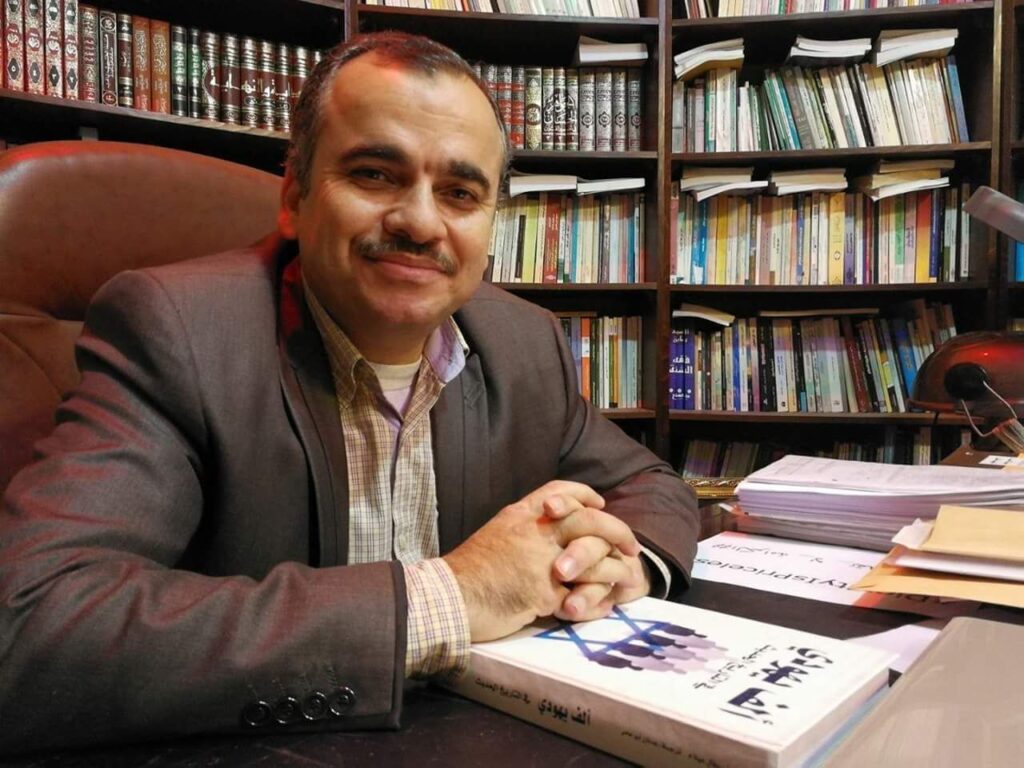

رشيد الخالدي: قضية فلسطين لا تهم الأنظمة العربية

الخميس 10/09/2020- إبتسام عازم

للوهلة الأولى لا تبدو القضية الفلسطينية بالنسبة للعرب، بحاجة لبراهين إضافية عن وضوح الحق فيها. إذ إن السردية العربية حولها تاريخًا وسياسة وأدبًا تكاد تتطابق. مع ذلك، فإن البحث العلمي في القضية الفلسطينية، مصدر لا غنى عنه، لا من أجل فهم أبعادها وأحوالها فحسب، بل أيضًا من أجل فهم أوفى لما يحيط بها من سياسات غربية وعربية. وفي كلّ هذا، كان لا بدّ من الحوار مع واحد من ألمع المؤرخين الفلسطينيين: الدكتور رشيد الخالدي، أستاذ كرسي إدوارد سعيد في جامعة كولومبيا.

- تتناول في كتابك، الصادر بالعربية كذلك، “انبعاث إمبراطورية: بصمات غربية ومسار أميركا الخطِر في الشرق الأوسط”، علاقة الولايات المتحدة بالعالم العربي، وتحاول النبش في أسرار ما تسميه العداء للشرق الأوسط. وتركز كذلك على حيثيات تلك العلاقة من منظور القضية الفلسطينية. كيف تصفها وما السبب وراء العداء، إذا كانت مصالحها متشابكة مع المنطقة؟

إنها علاقة غير صحية ومعقدة لأسباب عديدة، أولها الإرث الاستعماري الذي ورثته الولايات المتحدة بعد الحرب العالمية الثانية عن بريطانيا وفرنسا في التعامل والسيطرة على منطقتنا منذ قرون. وعلى الرغم من الاختلاف بين الاستعمار القديم وبين أساليب الولايات المتحدة، إلا أن هناك استمرارية في التعامل، حيث تأخذ، في أربعينيات وخمسينيات القرن الماضي، الولايات المتحدة مكان بريطانيا في العديد من دول المنطقة، كإيران والأردن على سبيل المثال.

النقطة الثانية، تتعلق بالنخب العربية ذاتها، هناك الكثير من أبناء النخب العربية متأثرون بالثقافة والحضارة الغربيتين منذ عقود طويلة، بحيث يتقن هؤلاء الإنكليزية والفرنسية أفضل من العربية، بل إنهم يتكلمون العربية بصعوبة، فما بالكِ ممارسة الكتابة والقراءة؟ وكل ما ينجم عن ذلك من تبعات ومعانٍ ومعرفة وانتماء للثقافة الأم. لا أتحدث عن الشباب المولود في دولة غربية، بل أتحدث هنا عن شباب مولودين ويعيشون في العواصم العربية. هذا جزء مهم ومعقد، ولا أقصد فقط ما سُمي بالاستعمار الثقافي. ما نراه الآن هو سيطرة للإنكليزية كلغة عالمية وكونية ولغة الرأسمالية، وليست لغة استعمار بمعناه القديم. ومن هنا أصبح تعليم الإنكليزية وإتقانها ضروري لأي شخص يريد التعامل مع تحديات القرن الواحد والعشرين، ولكن ما نلاحظه هو أنها تأتي على حساب الثقافة العربية عند أبناء النخب العربية.

ولا بدّ كذلك من الحديث هنا عن الناحية الاقتصادية. لا يوجد في منطقتنا شيء اسمه نمو مستقل أو اقتصاد وطني. ما نراه هو ارتباط وثيق، بل سيطرة شبه كاملة على اقتصاديات البلاد العربية. هذه كلها وجوه من العلاقة المعقدة بين منطقتنا والولايات المتحدة والعالم.

- تتحدث في هذا الكتاب عن استمرارية في نهج السياسة الأميركية تجاه القضية الفلسطينية وتقسمها لثلاث مراحل. هل لك أن تشرح أكثر؟

إنها استمرارية تتميّز بإطلاق الوعود من أجل تهدئة العرب. وتنحصر تلك الوعود في سياق الكلام من أجل الكلام، إن صح التعبير. عملياً، الولايات المتحدة هي المحور الرئيس للمشروع الصهيوني في منطقتنا، كما كانت بريطانيا سابقاً هي المحور للمشروع الاستعماري. والتصريحات المنتقدة لإسرائيل أو حتى القرارات، التي تتخذ من حين إلى آخر، لا تؤثر على الدعم الثابت للحركة الصهيونية. أغلبية المساعدات المادية لإسرائيل جاءت وما زالت تجيء من الولايات المتحدة. قبل عام 1948 كان الدعم يأتي من إنكلترا ولكنه الآن يأتي من أميركا. نحن نتحدث عن دعم مادي قبل أن تقر الولايات المتحدة في السبعينيات من القرن الماضي المساعدات الحكومية لإسرائيل. قبل السبعينيات لم يتجاوز مبلغ المساعدات الأميركية لإسرائيل المئة مليون دولار سنوياً. ولكن بعدها أصبحت المساعدات تفوق الـ4 مليارات دولار سنويًا في الوقت الحالي، ناهيك عن المساعدات الخاصة.

أما إذا نظرنا إلى القيادات العربية، فهي مجموعة متخلّفة في الغالب لا تفهم شيئاً في قيادة الدول، فهمها يتلخّص بالحفاظ على أنظمتها. وإذا نظرنا إلى الأربعينيات والخمسينات من القرن الماضي، سنرى فرقًا شاسعًا ما بين تعامل الصهاينة مع الولايات المتحدة وأوروبا، وبين تعامل قيادات العرب مع الولايات المتحدة، والأمر مستمر حتى يومنا هذا وإن أخذ أوجهًا مختلفة، حيث لا يفهم القائد العربي حيثيات السياسة الأميركية. يعتقد هؤلاء أن لقاءهم مثلًا بالرئيس الأميركي يكفي لتحديد السياسات وتقوية العلاقات. كما لا يوجد شيء اسمه دعاية عربية للقضية الفلسطينية أو للقضايا العربية عامة. ما نراه هو دعاية للدفاع عن أنظمة معينة من أجل الحفاظ عليها، فتصرف هذه أو تلك الدول على شركات علاقات عامة للدفاع عن مصالحها. وللأسف الحركة الوطنية الفلسطينية لم تكن أفضل من هذا الناحية، في ما يخص الدعاية والعلاقات العامة والدبلوماسية الشعبية.

- في الحديث عن الدعم العربي، تتطرق بشكل خاص إلى أنظمة دول الخليج عامة والسعودية على وجه التحديد، وترى أن سياستها من وراء الكواليس متفاهمة تماماً مع السياسات الصهيونية تجاه القضية الفلسطينية وقضايا الديمقراطية العربية. هل لك أن تستفيض في هذا الموضوع؟

بعد صدور كتابي الأخير “Brokers of Deceit: How the U.S. Has Undermined Peace in the Middle East” (وسطاء الخداع: كيف قوّضت الولايات المتحدة الأميركية “عملية السلام” في الشرق الأوسط) الذي يتناول هذه القضية كذلك، صدر كتاب مهم جدًا حول السياسة الأميركية للباحثة والكاتبة إيرين غاندزير Irene L. Gendzier. يُركز كتابها على السياسة الأميركية تجاه فلسطين أثناء حرب 1948، أي أيام النكبة. وأوضحت الباحثة شيئًا لم يكن واضحًا لي، عن طريق بحوثها التي اعتمدت على وثائق في الأرشيف الأميركي، مفاده أن الدوائر الرئيسية للحكومة الأميركية كانت معادية للصهيونية آنذاك، خوفاً على مصالحها الاستراتيجية في دول النفط بشكل رئيسي وبالمنطقة عامة. إلا أن تغييراً جذرياً طرأ على هذا الموقف بعد النكبة ولأسباب عديدة. أهمها أنتصار الجيش الإسرائيلي على الجيوش العربية، ما أقنع القيادات العسكرية والبنتاغون بأن إسرائيل ممكن أن تكون حليفة مفيدة للولايات المتحدة في المنطقة. أما السبب الثاني فيتعلق بحدوث نوع من التقارب بين شركات النفط والحركة الصهيونية ولاحقاً دولة إسرائيل. هذه الشركات، أي شركات النفط، التي هي السند الرئيسي للنظام في المملكة العربية السعودية، وأصبحت في ما بعد السند الرئيسي لأنظمة نفطية أخرى، كانت في البداية تخشى قيام دولة إسرائيل، وترى أن ذلك سيشكل خطراً على مصالحها. وتبيّن، بعد مشاورات مباشرة مع مسؤولين من الحركة الصهيونية ودولة إسرائيل لاحقاً، أنه لا يوجد أي خطر من هذه الناحية إطلاقاً، أي أن مصالح شركات النفط ومصالح دولة إسرائيل تتماشى مع بعضها بعضًا ولا تناقض في ما بينها.

في كتابي أتطرق إلى مواقف المملكة منذ اجتماع الملك عبد العزيز والرئيس الأميركي فرانكلين روزفلت عام 1945 على ظهر المدمرة الأميركية “كوينسي”. في تلك الفترة وحتى نهاية الحرب، عام 1948، كان الملك عبد العزيز يدافع وبشراسة عن القضايا العربية مع روزفلت وإلى بداية حكم الرئيس الأميركي هاري ترومان. وحصل على تعهدات في هذا الصدد. وكان ذلك قبل النكبة وقيام دولة إسرائيل. في هذه الفترة نلاحظ تغييراً في سياسة الحكومة السعودية وشركات النفط. ولم تسأل السعودية أو تطلب من الرئيس هاري ترومان تنفيذ وعوده التي قدمها بشأن فلسطين. ووصل الوضع إلى درجة بعث فيها وزير الخارجية الأميركي آنذاك، جورج مارشال، ببرقية يشكر فيها الحكومة السعودية على “حيادها” وتعاونها ومساعدتها ودعمها للموقف الأميركي في ما يخص فلسطين. إذن، نتحدث عن تعاون ومساعدة للموقف الأميركي الذي هو السند الرئيسي لقيام دولة إسرائيل. هذا يعني منذ البداية، أي منذ عام 1948، وحتى قبلها لا يوجد أي تناقض في السياسة الأميركية بين دعم النظام السعودي والحفاظ على مصالح أميركا الاستراتيجية والنفطية والاقتصادية في الخليج وبين دعم مطلق لإسرائيل، وهذا بسبب العوامل التي ذكرتها.

- كيف تفسر إذن، الموقف الخليجي واستخدامه النفط كسلاح عندما حظره عام 1973؟ ألا يتناقض هذا مع ما ذكرت؟

هذا سؤال مهم ووجيه. يوجد تفسيران لذلك الموقف. الأول هو بسيط ويرى أن المملكة العربية السعودية كانت في صراع عنيف مع مصر جمال عبد الناصر في اليمن وغيرها من الأماكن. وبعد وفاة عبد الناصر واستلام أنور السادات لمقاليد الحكم، طرأ تغيير جوهري على السياسة المصرية. أقنعت السعودية القيادة المصرية بأن طريق تحرير سيناء يمر من واشنطن، وأن عليه، أي السادات، وضع جميع أوراقه بأيدي الأميركيين. والموقف الذي حصل عام 1973، أي حظر النفط، هو نتيجة استياء السعوديين من عدم تجاوب الولايات المتحدة لمدة ثلاث سنوات مع إلحاح السعوديين والسادات بأن العرب مستعدون لعقد اتفاقية سلام مع إسرائيل. لقد عرض السادات ذلك في عامي 1971 و1973. ولكن الأميركيين لم يستجيبوا، ووصل الانزعاج السعودي لدرجة أن يقرر الملك فيصل دعم مصر خلال حرب 1973، ليس فقط بالأموال وإنما بسلاح النفط. التفسير الثاني يتعلق بانزعاج شخصي من هنري كيسينجر الذي وقف أمام أي محاولة لوزير الخارجية الأميركي آنذاك وليام روجرز للتجاوب مع المبادرة المصرية.

- تثير في كتاباتك مسألة اللوبي الصهيوني في الولايات المتحدة، وترى أنه ليس بالقوة التي يصورها البعض. وتعطي أمثلة عديدة على مواقف أميركية تتعارض مع المواقف الإسرائيلية. هل لك أن تفسر هذا بشكل أوضح؟

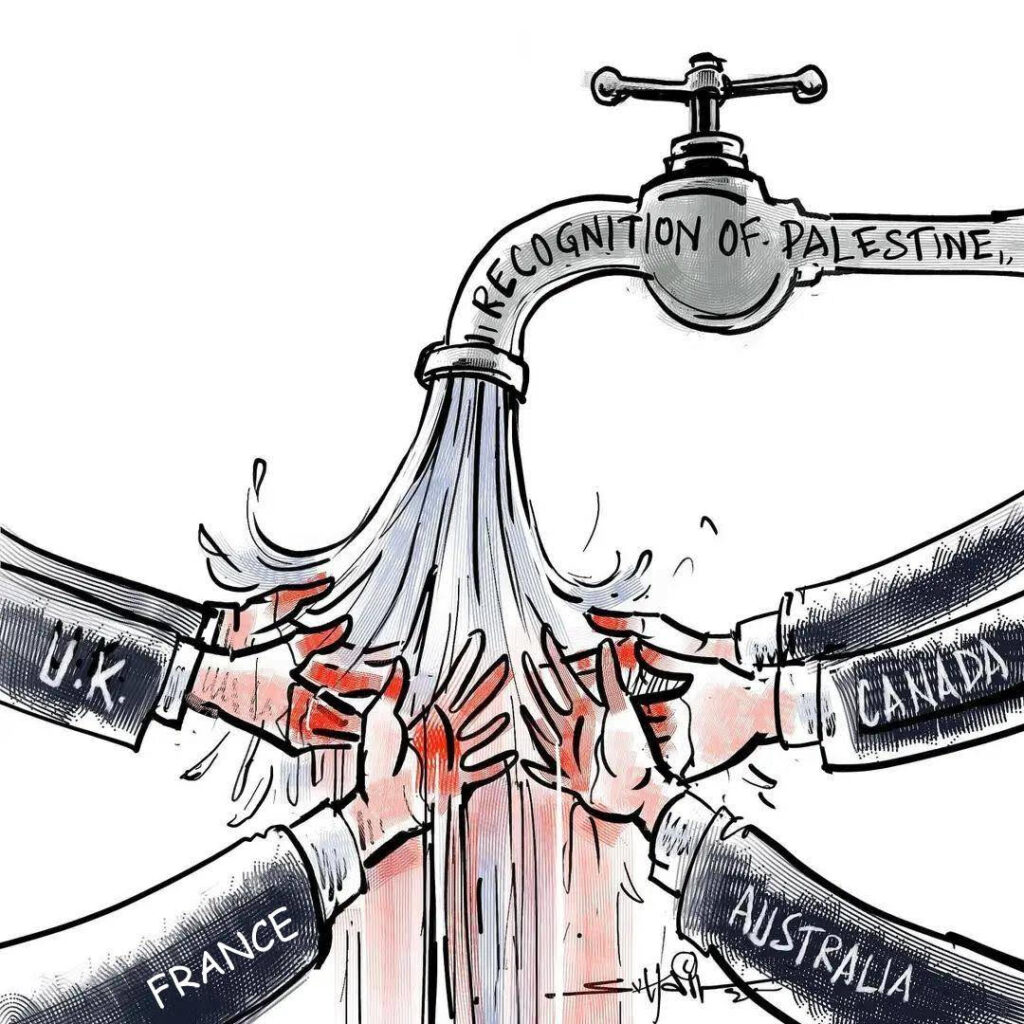

في ما يتعلق بمصالح أميركا الحيوية، فهي تراعي مصالحها بالدرجة الأولى ولا تستجيب لإسرائيل، وهنا نلاحظ ضعف اللوبي الصهيوني. وعلى سبيل المثال لا الحصر، الاتفاقية الأخيرة حول النووي الإيراني. هنا لم تأخذ الولايات المتحدة بعين الاعتبار ما أراده الإسرائيليون، لأن البديل هو الحرب ومحاولة إسقاط النظام، كما حدث في أفغانستان والعراق ولا يوجد أي من السياسيين الأميركيين من يريد تلك الحرب. وأما في ما يخص فلسطين، فلا توجد مصالح حيوية مهددة. لماذا؟ لأن قضية فلسطين لا تهم الأنظمة العربية. وعلينا هنا أن نضع الكلام والدعاية والكذب جانباً والسياسة الخارجية التي تمارسها الدول العربية على الجانب الآخر، مع بعض الاستثناءات وفي فترات معينة فقط. في هذا السياق إذن، لماذا يجب على الأميركيين أن يعتبروا القضية الفلسطينية مسألة حيوية؟ الموضوع الحيوي هو الهيمنة الأميركية على المنطقة بما فيها ضخ النفط والمصالح الاستراتيجية. وكل هذه غير مهددة لأن الأنظمة العربية موافقة. الآن ومنذ سبعينيات القرن المنصرم، أصبحنا أمام هذا النمط من العلاقات العربية الأميركية، وإذن لا مانع من أن تقوم أميركا بمساعدة إسرائيل بما يخدم مصالحها الحيوية. ولا أريد أن أترك الانطباع بأن اللوبي غير مهم، فهو مهم في سن القوانيين والتأثير على الحكومة في كل ما يتعلق بفلسطين. ولكن فلسطين غير مهمة بالنسبة للسياسيين الأميركيين ولصانعي القرار وللرأي العام الأميركي عامة.

- عندما تولى الرئيس باراك أوباما منصب الرئاسة الأميركية، قامت وسائل الإعلام الأميركية بمهاجمتك وأحدثت ضجة كبيرة بسبب علاقتك الشخصية به أثناء تدريسك في جامعة شيكاغو التي درّس هو بها كذلك. هل فاجأتك ردات الفعل العنيفة في الإعلام الأميركي، التي كانت ضدك بسبب مواقفك السياسية وجذورك الفلسطينية؟

طبعا شعرت بانزعاج شديد. التشهير الذي حصل ضدي وضد أشخاص آخرين أميركيين كان مزعجاً. من الناحية المبدئية لم يكن هذا بالجديد عليّ، وعلى أي شخص يعمل ويبحث في قضية فلسطين ويناصرها ويعيش في الولايات المتحدة. ما قيل عني وعن علاقتي بالمنظمة كان في بعضه صحيحًا، وهو أنني كنت في بيروت وعندي ماضيَّ السياسي هناك. وهذا بحد ذاته لم يزعجني. وهنا نعود لخير مثال على قوة اللوبي الصهيوني عندما يتعلق الأمر بفلسطين. لم يكن هدفهم تجريحي أو تجريح الآخرين، بل إن الهدف الأساسي كان تخويف أوباما كي لا يكون أي من المقربين منه من لديه انفتاح أو تعاطف ما مع القضية الفلسطينية. وفي الواقع نجحوا في ذلك ومنعوه، في البداية على الأقل، من تعيين أي شخص من هذا القبيل. ونجحوا بوقف محاولات السيناتور جورج ميتشل الدخول في حوار مع حركة حماس والمضي قدمًا في المفاوضات.

- تتناول في أعمالك موضوع الهوية الفلسطينية وتشكلها في القرن العشرين. كما كتبت عن إخفاق الفلسطينيين ببناء مؤسسات الدولة قبل احتلالها عام 1948، ونكبة فلسطين. هل ترى رابطاً بين الموضوعين وعلى أي نحو؟

دعينا نبدأ من الحديث عن أنه وفي أواخر القرن التاسع عشر بدأ الشعور، عند أغلبية الشعوب، بالهوية والقومية والوطنية، بمن فيهم الصهاينة. الفارق هنا، أنهم كانوا أوروبيين. أما الحركات القومية العربية والحركات الوطنية، فقد انتشرت بين شعوب أغلبها تتكون من أميين وفلاحين يسكنون الريف منقطعين أو معزولين. كانت الهوية والقومية موجودة كذلك عندهم ولكن القدرة على التخلص من التبعية والاستعمار محدودة. صحيح أن حركات التحرر العربية نجحت بنهاية المطاف، ولكن بصعوبة فائقة. في ما يخص الفلسطينيين، فالقيود المفروضة عليهم كانت أكبر بكثير. عاش الفلسطينيون تحت استعمار مزدوج ولم تكن لديهم القدرة على تأسيس الأجهزة اللازمة لمواجهة التهديدات والخطر ذي الحدين، البريطاني والصهيوني. وعلى الرغم من ذلك، تمكن الشعب الفلسطيني ولو لفترة قصيرة نسبياً من التغلب على الاستعمار البريطاني، وتمكن من هزيمته في الكثير من المدن والقرى الفلسطينية وعلى مسافات واسعة من فلسطين، في الأعوام 1937-1938. وهذا إن دل على شيء فهو يدل على قوة وأهمية الهوية الفلسطينية والروح النضالية للشعب الفلسطيني. لكن الهزيمة التي أنهت ثورة 1936 – 1939 كانت حتمية، لأنه لم يكن ممكناً لبريطانيا العظمى آنذاك أن تقبل بهزيمة في إحدى مستعمراتها بينما لم تهزم بأي من مستعمراتها قبل الحرب العالمية الثانية، باستثناء أيرلندا. وكانوا على وشك الدخول في الحرب العالمية الثانية، وكانوا بحاجة لكل القوات العسكرية، وعلى الرغم من ذلك أتوا بفرقتين وقوات هائلة من سلاح الجو لقمع الثورة. وكانوا شرسين بقمع ثورة فلسطين.

بعد قرار بريطانيا الانسحاب من فلسطين، كان الفلسطينيون أمام دول أوروبية حديثة بكل أجهزتها والاستخبارات ووزارة المالية والخارجية والبرلمان. وهؤلاء كانوا (الصهاينة) أوروبيين ولديهم المعرفة والعلاقات والتعليم، ولهم جذورهم هناك وأموال هائلة، كما لديهم دعم أكبر قوتين عالميتين بعد الحرب العالمية الثانية وهما الولايات المتحدة والاتحاد السوفييتي. غابت أجهزة الدولة عن فلسطين بعدما قمعت بريطانيا المقاومة الفلسطينية في الثلاثينيات، بحيث أبعد وجرح واستشهد عدد هائل من رجال فلسطين. في المقابل كانت الصهيونية تقوى وتحصل على دعم أكبر. - انتقدت اتفاقيات أوسلو في أكثر من مناسبة وكتاب، لكن كنت مستشاراً لمنظمة التحرير الفلسطينية في ما يتعلق بمحادثات أوسلو. كيف تنظر إلى تلك الفترة واشتراكك بها؟

في الواقع أنا كنت مستشارًا للوفد الذي ذهب إلى مدريد وواشنطن، ولم أشارك بشيء من أوسلو وما بعده. لأن ما رأيناه في واشنطن، أظهر شبه استحالة تحقيق أهدافنا. ومن بينها كان قيام دولة فلسطينية وإنهاء الاحتلال وإزالة الاستعمار في الأراضي المحتلة. لقد لمسنا تعنتاً إسرائيلياً من خلال حكومات إسحاق شامير وإسحاق رابين، ولمسنا انحيازا أميركياً مطلقاً لإسرائيل. وصلنا إلى طريق مسدود. ولم نقبل الطروحات الإسرائيلية، التي كانت أصلًا معروضة من قبل مناحيم بيغن في كامب ديفيد في 1978، ويمكن تلخيص بعضها كالآتي: حكم ذاتي محدود جداً ضمن سيطرة مطلقة لإسرائيل على الأراضي والمياه والمصالح الحيوية، كما حصولها على الحق في الاستيطان في كل أنحاء فلسطين. هذا ما طرح من قبل إسرائيل في أثناء مفاوضاتنا في واشنطن. وكان الوفد يعي أن الشعب لن يقبل بذلك ورفضناه. ولكن قبلت قيادة منظمة التحرير بمثل هذه الطروحات. وافق غيرنا تحت أوهام مفادها أن هذا سيؤدي إلى قيام دولة. كنت في القدس عند التوقيع، وكتبت في صحيفة النيويورك تايمز آنذاك، أن هذا لن يؤدي إلى أي طريق ناجح. وتبيّن أن هذا صحيح، وكتب آخرون كإدوارد سعيد وغيره انتقادات أشد وأقوى، وتبيّن أن كل ما قلناه كان صحيحاً.

- أريد أن أعود معك إلى الوراء زمنيًا ووجودك في بيروت وتدريسك هناك وحياتك في فترة الحرب الأهلية اللبنانية. كيف تنظر إليها اليوم وتستعيدها؟

الحرب بدأت بالنسبة لنا عام 1973 بهجوم الجيش اللبناني على المخيمات. وأنا كنت لا أزال طالب دراسات عليا في جامعة أكسفورد. ولكن كنت أسكن في بيروت وأعمل على بحثي من هناك. ودرّست في الجامعة اللبنانية ولاحقًا في الجامعة الأميركية. عشنا السنوات العشر الأولى من الحرب الأهلية. وكانت هذه آخر فترة حيوية للحركة الوطنية الفلسطينية على الرغم من الركود في الكثير من المجالات، بما فيها المواقف السياسية. كما بدأت تتبلور عند البعض فكرة إنشاء السلطة الوطنية الفلسطينية. وانتشر الفساد والبيروقراطية داخل المنظمة، ناهيك عن ظواهر سلبية أخرى، بما فيها عدم الانضباط. وعلى الرغم من كل هذا، كانت هذه آخر فترة عرفت الحركة الوطنية الفلسطينية فيها الوحدة بوجه أعداء مختلفين.

بدأت الحرب بهجوم الجيش اللبناني، وفي ما بعد كانت مع مليشيات الكتائب وغيرها، ومن ثم الجيش السوري، وبعدها إسرائيل. وإذا كان الشعب الفلسطيني في الثلاثينيات والأربعينيات من القرن الماضي يواجه سلاحاً ذا حدين، أي الاستعمار الصهيوني والبريطاني، ففي بيروت أصبحنا محاصرين من كل الجهات. تميّزت تلك الفترة كذلك، إلى جانب وحدة الصف الفلسطيني على الرغم مما سلف ذكره، بدعم اليسار اللبناني، بل الأغلبية الساحقة من اللبنانيين. من دون هذا الدعم لم يكن ممكناً أن تصمد المقاومة بوجه هؤلاء الأعداء. وعندما خسرنا دعم الكثير من اللبنانيين، بسبب التجاوزات في الجنوب وتصرفات غير مقبولة في بيروت، اضطرت المنظمة للانسحاب. طبعًا هذا الانسحاب جاء بشكل أساسي عام 1982، بسبب قوة إسرائيل ودعم أميركا وسكوت العرب، أو عدم معارضتهم لإسرائيل. إسرائيل حاصرت عاصمة عربية لأول مرة في تاريخ العرب من أيام المغول، لم نر مثل تلك الغطرسة. والعالم “نام على روحه” ولم يحرك إصبعه لمساعدة أهل بيروت والمقاومة. بل على العكس تابعت الأنظمة العربية مصالحها الخاصة مع واشنطن، وهذا سبب من أسباب قوة إسرائيل، أي ضعفنا. الموقف العربي كان مهيناً حيث حوصرت عاصمة عربية ولعشرة أسابيع على يد إسرائيل، ولم يهتز إصبع واحد لأي من الحكام العرب. - أي الذكريات تستعيد بالذات عند الحديث عن حصار بيروت؟

العشر سنوات في بيروت مرت كالحلم، أتساءل اليوم أحيانًا كيف استطعنا أن نتحمّل؟ ولكن عندما تعيش تحت وطأة الظرف لا تفكر. في نهاية تواجدنا هناك، كان عندنا أطفال. وزوجتي كانت حاملاً بابني الصغير. قبل الأولاد لم نفكر بالكثير وبعدها أصبح الوضع مختلفاً. كنا مشغولين بالعيش، بالبحث عن الماء والبنزين وأمور الحياة اليومية والعمل.

- ما هو موقفك من مسألة حل الدولة أو الدولتين؟

أنا كنت أشك ومن الأساس بقضية حل الدولتين، وعندما قررت الحركة الوطنية الفلسطينية لأسبابها أن تمشي مع هذا الحل مشيت معهم. ولم أرَ أن حل الدولتين حل منصف، كما أنه لا يحل الكثير من المشاكل الجذرية بما فيها الطابع الاستيطاني والاستعماري لإسرائيل. والآن أصبحت مقتنعاً أن حل الدولتين شبه مستحيل. ولكن مشكلة الدولة الواحدة الموجودة حالياً، هي أن إسرائيل دولة عنصرية صهيونية يحكمها مواطنوها اليهود كما يريدون، من دون أي اعتبار للوجود الفلسطيني لمواطني تلك الدولة، ولا آراء بقية الشعب الفلسطيني في الخارج أو تحت الاحتلال. كيف يمكن أن تتطور هذه الحالة إلى دولة واحدة فيها العدالة والإنصاف تنهي الاستعمار والاستيطان اللذين هما أساس المشروع الصهيوني؟ هذا سؤال يجب علينا محاولة الإجابة عليه. لا يوجد عندي حل سهل أو سريع. والسؤال المطروح على أنصار الدولة الواحدة هو كيف تريد أن تحول الوضع القائم إلى وضع مختلف تماماً، أي دولة فيها قوميتان. سواء أعجبنا هذا أم لم يعجبنا، فلقد تكون هناك شعب وهذا شيء، وكون الدولة ذات طابع استعماري استيطاني لهو شيء آخر. كيف لنا أن نخلق طابعاً جديداً يحتوي هذين الشعبين مع هذا التاريخ، تاريخ الغطرسة والاضطهاد والقمع؟ كيف نريد أن نتعامل مع هذا الماضي؟ حتى الآن لا أرى أي طرح بديل يمكن للعرب واليهود في المستقبل قبوله.

- عن العربي الجديد